第2回 JGL Vol.13 No.1掲載

ORCIDとオープンサイエンスの国際動向

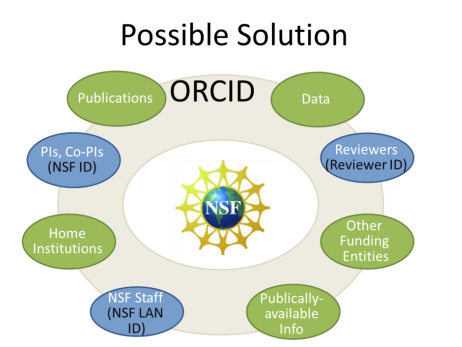

研究予算配分機関におけるORCID利活用の議論例.

[NSF,2013]3)を改変.(CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License)

「オープンサイエンス」は,今後の学術および社会・経済にとっても無視できない動きです.2016年G7科学技術大臣会合では6テーマの1つに採択され, 筆者も参加して講演・議論をする機会を得ました.内閣府1)や欧州連合など諸外国でも科学の変革につながるとして期待がよせられているとのことです.

ORCIDはこのオープンサイエンスの中の重要な要素です.国際測地学・地球物理学連合(IUGG)の上部組織である国際科学会議(ICSU)では, 科学データ管理の委員会ICSU-WDSがORCIDと覚書を交わしてデータと研究者に関する連携を目指しています. 国際的な科学技術政策を提言する経済協力開発機構(OECD)2)もORCIDの加盟機関です.米国国立科学財団(NSF)など研究予算配分機関における ORCID利用の議論3),科研費研究者番号等との対応検討4)などが進行中です.そんなORCIDにご注目ください.

1) 内閣府,国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会,2015年3月30日(2016-11-30アクセス)

2) 例えば,OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding, 2007年4月(2016-11-30アクセス)

3) 例えば,NSF,ORCID Identifiers and Funding Agencies: An NSF Perspective,2013年10月(2016-11-30アクセス)

4) 例えば,研究者リゾルバー,ORCID連携,2013年8月19日(2016-11-30アクセス)