(左)2007年新潟県中越沖地震による崩壊地の調査 (右)東京湾岸埋立地における都市開発。

|

現状

地球人間圏科学の主な研究対象は、地球表面、すなわち陸域と海域における自然の活動と人間の活動(経済、社会、文化活動を含む)が相互に関連しあって織りなす諸現象です。そのような現象の調査、観測、測定、記述(地図化)、データ蓄積・管理、分析、モデル構築、予測、計画・政策策定、伝達・視覚化などの研究を行います。その大きな特徴は、自然科学、工学、人文・社会科学の視点を複眼的にもつところにあります。研究者によって複眼的視点の軸足は多様ですが、自然活動に軸足を置く地球人間圏科学は、人間活動の場としての自然の成り立ちと自然が人間に与える影響が主要な課題です。従来の地球惑星科学の幅広い分野、中でも自然地理学、地形学、地質学、土壌学、地震学、火山学、応用地質学、第四紀学、海洋学、水文学などが深く関わります。一方、人間活動に軸足を置く地球人間圏科学は、自然の場で人間活動がどう展開されているか、人間活動が自然にどう影響しているかが主な課題です。人文地理学や地域研究、文化人類学、考古学、さらには農学、工学等の諸分野が密接に関係します。

サイクロンNargisによるミャンマーの川の氾濫

|

陸域と海域、とりわけ両者が隣接し相互の影響が強い陸域−縁辺海域は、生産活動、消費活動など多くの人間活動が集中するところであり、食料、鉱物、水、エネルギーなどの資源を提供するとともに、温暖化ガスの放出と吸収や汚染の発生と浄化、廃棄物の投棄の場ともなっています。温暖化をはじめ自然災害、資源問題などの地球環境問題が山積し、自然災害の多くが起こる場でもあります。中でも、自然と人間の共生が崩れつつある地球環境危機の時代の、制約的条件下における陸域と縁辺海域の利用のあり方とそれへの道筋を提示することと、関連する地球環境・災害問題や食糧問題の解決に役立つ知見と情報ベースを社会に提供することが求められています。自然災害は地球温暖化、人口増加、土地利用変化、都市化、グローバル化など様々な要因と直接間接に関りつつ益々深刻の度を増しており、その実態の把握と対策が急がれています。

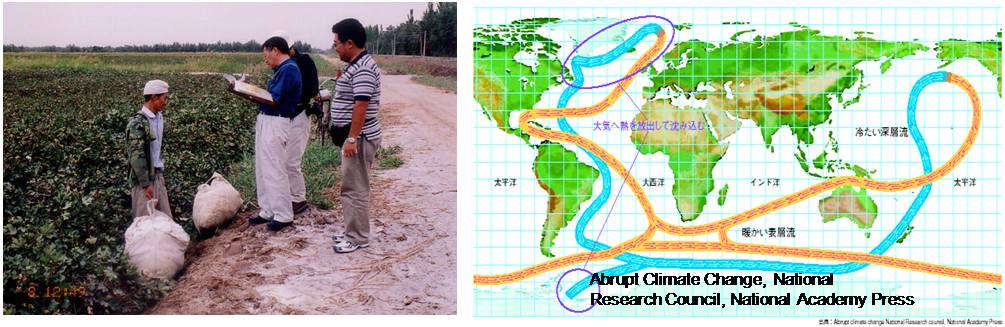

(左)中国新疆における地域調査(右)海洋大循環(約1000年から2000年の旅)

|

今後、世界的に大水深・大深度での石油天然ガス開発、メタンハイドレートの開発、海底熱水鉱床等の海底鉱物資源の探査開発が進むでしょう。我が国では、海洋基本法制定と大陸棚の延伸申請を契機に、海洋資源やエネルギーへの関心が急速に高まっており、海洋探査技術や資源開発技術の向上がこれからの課題です。また、これらの開発に伴う環境への影響評価の技術の確立も重要です。

人口増大や気候変化に伴う降水の変化などから、水資源の確保は21世紀の世界の大問題の一つです。特にモンスーンアジア地域では、水循環変化とそれに関連した水資源・水災害変化とその予測が重要ですが、水循環・洪水、旱魃などの極端な水災害の変化予測にはまだ大きな不確定性があります。日本は気候モデルによる予測研究においても、世界をリードできる体制づくりの構築と研究推進でアジアおよび世界で大きな貢献をしつつあり、アジアの水資源問題の解決に向けた更なる貢献が期待されています。