| 大項目 |

中項目 |

小項目例(時間数) |

キーワード・内容 |

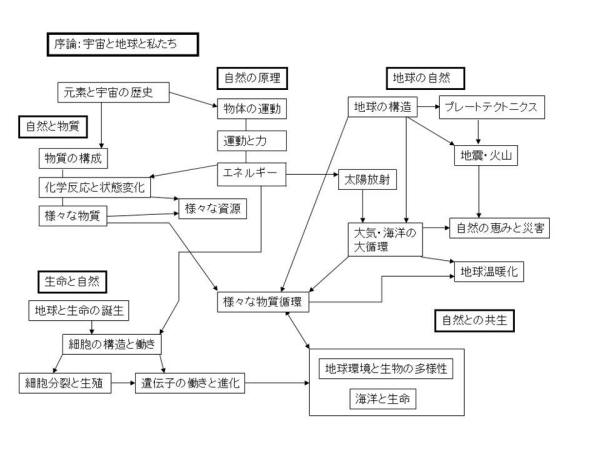

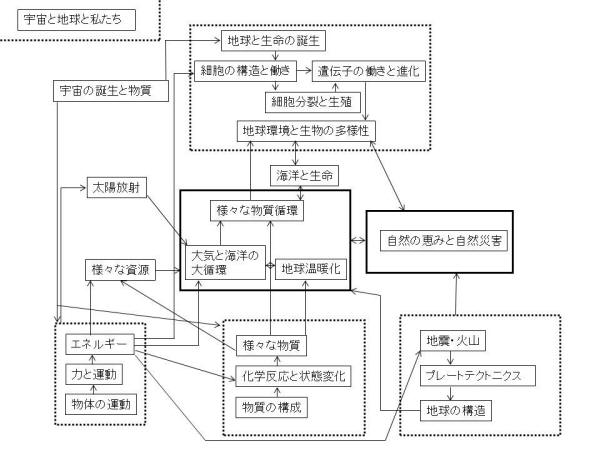

| 宇宙と地球と私たち(1時間) |

|

|

人類は数百万年の年月をかけて、自身を取り巻く自然を分析的に見ることによって、自然が持つ構成と法則性を知ることができた。しかし近年になって、自然の構成要素間の相互作用が地球環境を作り、その保全が人類の生存に大きな影響力を持っていることを認識するに到った。 |

| 自然の原理(27時間) |

元素と宇宙の歴史(3時間) |

宇宙の誕生と物質(3) |

宇宙は原子から宇宙の大規模構造までの階層的な構造を持つことを理解する。宇宙はビッグバンから始まり膨張し続けており、ごく初期に水素とヘリウムが作られ恒星や銀河の主成分となった。また恒星の中で核融合反応が起こり、さらに重い元素を合成し、地球や生命の源になっていることを知る。宇宙には様々な力が働いて成り立っていることを知る。 |

|

力とエネルギー(24時間) |

物体の運動(8) |

一次元の運動について、速さの定義、速さの単位の変換、等速直線運動、加速度の定義、等加速度直線運動の性質などを学ぶ。運動をグラフに表したり、グラフに描かれた運動を、言葉や式を用いて表すことができるようになる。自由落下運動の測定を行い、重力加速度が物体の質量に依らないことを見出す。 |

| 力と運動(8) |

運動の法則を学び、力と質量の概念を獲得する。慣性の法則の地動説との関連を知る。力のつり合いと作用反作用の法則を学び、物体に働く力を、矢印で表すことができるようになる。力の例として、重力とバネの力、摩擦力の特徴を知る。 |

| エネルギー(8) |

仕事の定義を知り、力学的エネルギー保存の法則を理解する。熱力学の第一法則、第二法則が現代文明に与えた影響を考える。 |

| 生命と自然(27時間) |

地球と生命の共進化(5時間) |

地球と生命の誕生(5) |

地球誕生から現在までの長い時間の経過を知り、原始の地球の姿がどのような変化を遂げていったかを知る。生命と地球の変化が相互に影響を与えていったかを理解する。 |

|

生命のしくみ(22時間) |

細胞の構造と働き(8) |

細胞には原核細胞と真核細胞がある。光合成、呼吸、タンパク質合成といった細胞内の主な活動は化学反応であり、それを担っているのが細胞小器官である。細胞内の化学反応は酵素によって効率よく行われている。 |

| 細胞分裂と生殖(7) |

細胞には1対の相同染色体が含まれる。染色体数は種によって決まっている。染色体には常染色体と雌雄で異なる性染色体がある。生殖細胞では減数分裂が起こり、個体の多様性の原因となっている。 |

| 遺伝子の働きと進化(7) |

染色体はDNAが巻き取られて形成され、DNAの一部分が遺伝子となっている。遺伝子の本質は塩基配列によって決まる。減数分裂の際に遺伝子に突然変異が生じると、進化の原動力になる。遺伝子の機能の解明によって、遺伝子組み換え技術やクローン技術などが開発され実用化されている。 |

| 自然と物質(27時間) |

物質の変化(25時間) |

物質の構成(10) |

原子核の構成を知り、周期表の意味(族・周期)を理解する。原子、分子、イオン、化合物、同位体の違いや各種結合(共有、イオン、金属)を価電子や電子配置モデルを用いて説明する。自然放射性同位体が様々に利用されていることを知る。 |

| 化学反応と状態変化(12) |

化学反応式の係数の意味を理解し、酸化・還元・中和反応について、化学反応式を用いて表す。物質の状態変化を分子レベルで理解し、化学変化や状態変化では熱の出入りがあることを知る。 |

| 様々な物質(3) |

天然・合成化学物質、金属、岩石、生物構成物質など、様々な物質の化学的性質の違いや自然界での存在量を知る。 |

| 物質の循環(2時間) |

様々な物質循環(2) |

海洋、気象、プレートの観点から水循環を理解する。地球の歴史における炭素循環の観点から地球温暖化を理解する。他にも様々な物質循環があることを知る。 |

| 地球の自然(20時間) |

活動する地球(10時間) |

地球の構造(2) |

地球の大きさと階層構造を知り、地球の内部構造は地震の観測から求められていることを理解する。 |

| 地震・火山(6) |

活断層と過去の大地震との関係を知り,地震動は震源距離や地盤に関係していることを理解する.地震波にはP波,S波,表面波があり,それらによる揺れ方の違いを理解する.

マグマの発生やマグマの特徴について知る.火山の形や内部構造について知る.日本の火山噴火の特徴や火山噴火の進行過程について理解する. |

| プレートテクトニクス(2) |

プレート境界の種類と特徴を知り,世界の地震・火山の分布をプレートテクトニクスで説明できるようになる. |

| 海洋と大気(10時間) |

太陽放射(2) |

太陽は核融合反応によりエネルギーを発生し、そのエネルギーが外部に放射されていることを知る。太陽放射は紫外線、可視光線、赤外線などからなり、可視光線のエネルギーが大きいことを知る。 |

| 大気・海洋の大循環(6) |

地球は太陽放射を受け取り、赤外線を宇宙空間に放射しており、このとき地球大気、海洋との熱平衡を保つために、大気、水が地球規模で循環することを理解する。それによる熱の移動が身近な気象現象を起こしていることを理解する。海流の成因を知り、海水の温度変動(エルニーニョなど)が気象と影響しあっていることを知る |

| 海洋と生命(2) |

海洋のミネラル分が動植物プランクトンの成長を支えており、海の生態系を形成していることを理解する。 |

| 自然との共生(8時間) |

環境と人類(4時間) |

地球環境と生物の多様性(2) |

様々な地球環境問題(地球温暖化、酸性雨、大気・海洋・土壌汚染、オゾン層破壊など)が地球環境の変化を引き起こしていることを理解する。また、それらが生態系や生物の多様性に大きな影響を与えていることを理解する。生物の多様性が人類の存在に欠かせないものであることを理解する。 |

| 地球温暖化(2) |

地球温暖化の原因と影響を考察し、問題の解決のために採るべき行動を判断できるようになる。地球環境問題への具体的な取り組みを調べ、どのような方法が有効であるかを多面的に考察する。 |

|

自然の恵みと災害(4時間) |

様々な資源(2) |

資源にはエネルギー資源と素材となる資源がある。埋蔵量は有限であり、枯渇が心配される。 |

| 自然の恵みと災害(2) |

様々な自然現象を災害と恵みの両面から理解する。また、防災のための方策を考える。 |

| 課題研究(4時間) |

課題研究(4時間) |

課題の選び方 |

|

| 探求の方法 |

|

| まとめと発表 |

|